こんにちは、ゆーりんちです。ゲーム開発者をやっております。

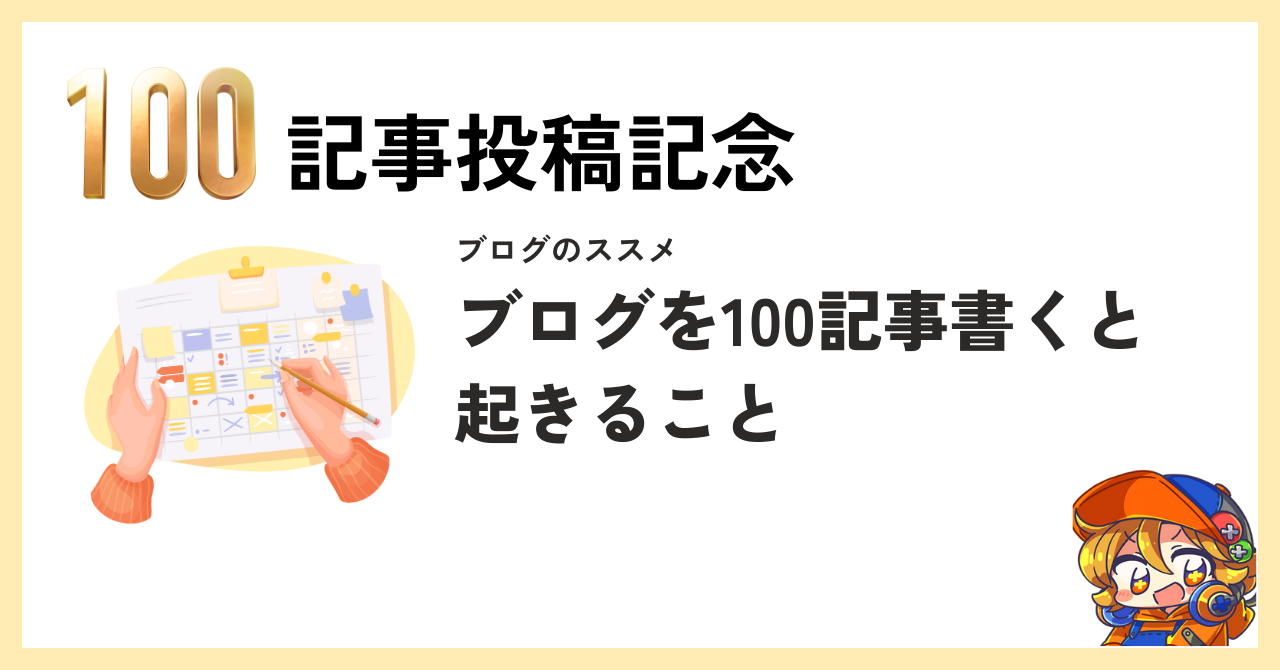

ご報告!

このブログの記事数がついに100記事に到達しました🎉🎉🎉🎉

noteでの発信や、仕事でやっている記事執筆活動も含めると、合計150近い記事近く書いてきました。

我ながら本当にたくさん書いたものです。

このブログの9割5分はUnityの解説記事ですが、今回だけは趣向を変え、以下のような内容をお届けします!

・なぜ私がブログを書くのか

・ブログを続けたことでどんなメリットがあったのか

・ブログの始め方

ぜひ、最後まで見ていってください!

ブログを書き始めたキッカケ

分からない人でも分かる解説を書く

キッカケを書く前に、私がゲーム開発を始めたときの体験から語らせてください。

私は、もともとゲーム開発とは全く縁の無い業界で仕事をしていました。小さい頃からゲームが好きで研究していて..みたいな生い立ちもなく、才能が他の人よりもあるわけではないようです。

文系ですし、本格的にプログラムを書くような仕事や、絵を書くような仕事もしていませんでした。

そんな私が始めてゲームを作り始め、多くの初心者と同様に色んな箇所でつまづき、わからない箇所をググりながらこう思いました。

「分かっている人を前提に書かれていているものが多くて、分かりずらい!!」

分かっている人は、分からない人の気持ちが分からないものです。

前提となる基礎知識が高い人なら理解出来るけど、前提レベルが低い人には分からない記事ばかり。

Aを調べていたのに、その解決方法がBで、Bとは何かが分からなくて調べるとCという新しいワードが出てきて...。

そんなことが、多々ありました。

記事を上げていただいている先駆者の方には感謝しかないのですが、とはいえ、こういったネットにある記事が初心者にとって分かりやすいものが多いとは限らないと、常々感じていました。

そもそも、誰かのためにではなく、自分用の備忘録として書いているスタンスの人も多いですしね。

なので、初心者でも理解出来る、分かりやすい解説記事が無ければ、自分で作ってしまおう。

というのが始めたブログを初めてキッカケの1つです。

テイカーではなく、ギバーに

もう一つのキッカケは、創作活動を行う中で、自分はテイカーではなく、ギバーでありたいと思ったことです。

2年前、私は知識ゼロから初めてゲームを作り、ゲーム投稿サイトに初めてゲームを投稿しました。

時間を掛けて、自分なりのこだわりを入れて、面白いかはともかく、独創的なゲームにはなったと思います。

自分の中では、これだけ時間掛けて作ったんだから、誰かからなにかしら反応を貰えると思っていました。

ですが、実際には、ほんっっっとうに誰も反応してくれませんでした...。

ゲーム投稿サイトのレビューはゼロ、SNSのいいねもゼロ。

自分の考えの甘さを痛感しました。ですが、いま考えれば当たり前の話です。

誰かもわからん、技術力も無い、見た目もしょぼいゲームを誰がなんの理由があれば遊んでくれて、レビューまで残してくれるのでしょう。

かくいう自分も、これまで誰かの作品のレビューという行為をしたことがありませんでした。

いざ自分が評価を欲する立場に立ったときに、自分は誰かから一方的に、自分にメリットのあるレビューを求めるだけのテイカー人間だったと悟ったのでした。

多くの人に何かを提供し続け、それに恩義を感じてくれた人が、すこーしだけでもいてくれたら超ラッキー。他人が自分に、無条件に何かをくれることを当てにして生きちゃいけない。

ギブギブギブ、アンド、テイク

くらいの期待値で生きるのが精神衛生上良いと思います。

自分が何かを誰かからもらいたいのであれば、それ以上のギブが何か出来ないかと考えました。

私の実力では、自分の作品で誰かを楽しませることは難しくても、自分の躓いた点を誰かに分かりやすく伝えることが、いまの自分に出来る範囲でのギブなのかなぁと。

自分が何も与えていないのに、一方的に誰かから何かをもらおうとしていた自分を反省し、誰かに何かをギブできないか?かという思いの形の一つが、このブログでした。

ブログを続けることによるメリット

ブログを書き続けてきて、良かったことは本当に無数にあります。その中でも特に良かったことを書きます。

”言語化”のスキルと理解度の向上

いまの時代、言語化能力が強く求められている時代になってきていると感じます。

部下に指示を出す、仕事を発注する、修正の指示を出す、AIのプロンプトを作る、Youtubeで発信をする...

創作に限らず、ありとあらゆる場面で、「なぜそうすべきなのか?」、「具体的に何をしたらよいのか?」を言語化して伝えることは、生涯磨き続ける必要のあるスキルです。

「人の仕事を見て盗んで学べ」と、新入社員の頃上司に言われましたが、自分が後輩を教える立場になると、「考えさせるんじゃなくて、最初に答えを出すようにしてあげてくれ」と前職で人事に言われました。

何をしてほしいのか、何があるべきなのか、何が良いもので、何が良くないものなのか、相手に何をしてほしいのか。

こうした内容を、分かりやすく相手に伝わるよう言語化する能力は、仕事や創作活動をする上で、必ず必要となる能力です。

ブログを書くという行為は、この言語化スキルを大きく高めてくれます。

このブログは、自分用の備忘録としてではなく、常にゲーム開発初心者の読者を想定して、伝えるためにはどんな表現をしたらよいのかを常に考えて記事を書いてきました。

難しい用語や、聞き馴染みのないワードなどは、日本語で分かりやすく言い換えて書いてました。

下手な言い換えをすれば、間違った説明になってしまいますし、逆に公式の用語をそのまま使えば分かりづらい、言い換えにはそういう難しさがあります。Twitterでお叱りの引用RTをいただいたことも何度もあります。

自分の言葉で言い換えをせず、分からないワードを曖昧な理解のまま、公式用語のカタカナでそのまま書いていたらそういう批判も来なかったかもしれません。

他人に伝わるように説明するためには、間違ったことを書かないよう(+批判が来ないよう)に、色々と下調べをちゃんとする必要があります。こうした記事を書くための下調べが、自分の知識レベルの引き上げに大いに貢献しているとおもいます。

また、自分のゲームとは関係ない解説系のツイートやnoteの記事とかが、たまにバズったりするのですが、これもこういった地道な文章力を磨いてきたことが要因の一つだとは思います(自分のゲームでバズるのが本望なんですけどね!)

参考:バズったnote

参考:バズったツイート

現実/SNSで認知してくれる人が増えた

いろんなゲーム開発系のイベントに参加することが増えたのですが、ブログのお陰で、声を掛けてもらえる機会が増えたとは感じます。

「このアイコン知ってます~!」、「Androidのリリース方法の記事役に立ちました、ありがとうございます!」

そんな風に話しかけてくれたりして、とても嬉しかったです。

余談ですが、このブログのアイコンは、つちのこきづち先生に書いてもらっています、本当に可愛いですよね。

先生の他のイラストも本当に素敵ですよ~!

アカウントはここから!

興味の幅が広がった

このブログでは、Unityのかなりいろんな機能に手を出して解説してきたと思います。実際ブログでは取り上げたけど自分のプロジェクトでは使っていないものもたくさんあります。

自分のゲームのことしか考えていなかったら、自分のゲームに関係のある話題にしか興味は湧きませんが、ブログのネタを見つけようとすると、興味の幅が広がります。

最近は私のやっている会社が忙しくなってきて、なかなか投稿の頻度は減っているのですが、それでも常に記事のネタを求めて色んなネットの海をさまよっています。

ネタを探そうと思うとと、その過程で自然といろんなことに興味が出てくるものなんですよね。

日本だけでなく、英語圏、中国語圏の投稿も含めて、最新の情報をいつも集めています。

その結果、興味の幅が広がり、自分で手を出した試したりもして、結果いろんなことを試して知見がたまるという、良いサイクルが出来ていると思います。

Arduinoを使って、オリジナルのボタン(物理)を作ってUnityを動かしたり、VR/ARゲームを作ったり、LookinGlassというデバイスでUnityの3Dモデルを裸眼立体視させてみたり、MCPを使ったり...。

エンジニア出身でもない文系人間が独学でここまで色んなことに手を出しているということも、あまりいないんじゃないかな、と勝手に思っています。

どれもまだ、このブログではまだ扱っていませんが、いずれ記事にまとめたいとは思います!

ブログを始めよう!

ブログを書くデメリットは、時間が掛かることくらいです。

それ以外は、ガチのマジでメリットしかありません。

また、自分のブログがあれば、自分のポートフォリオ掲載サイトとしても使えます。

この記事を読んで、少しでもブログを始めてみたいなと思った人の参考用に、このブログを作るときに使っている各種サービスを紹介します。

ブログの始め方

ブログを始めるには、以下の2通りのやり方があります。

1.note、はてなブログなどの、既存のプラットフォームで投稿

一番手っ取り早いのはこの方法です。

特にオススメなのはnoteです。

費用も掛からず、利用ユーザも多く、書いた記事がGoogle検索で上位に来やすいという特徴があります。

デメリットとしては、自由度が低いことです。

例えば、noteだと表やグラフなどを差し込むことが出来ず、表を入れるには画像データとして投稿しないといけなかったり、アフィリエイトを入れられなかったりします。

2.サーバを契約して、自前のサーバでブログを配信

もう一つの方法が、このブログみたいなやり方で、独自のドメインを作ってオリジナルのページで配信する方法です。

メリットとしては、自由度が高いこと、ブログ単体でアフィリエイト等の広告を入れられること。

デメリットとしては、維持費用が掛かる点、覚えることが色々あることです。

掛かる費用は、主に以下の3点です。

1.ドメイン維持費(年度更新)

2.サーバー維持費(年度更新)

3.ブログのテーマ購入費(無料でも可能、掛かる場合は一度きり)

1と2はセットになっているサービスが多いと思います、大体年間で1万円くらい掛かります。

このブログではConohaというGMO系列のサービスを使っています。ベーシックプランです。

独自ドメインを2つまで無料で作れるので、オリジナルのWebサービスを作ろうと思ったときに、ドメインを気軽に取得出来るのは良いですね。ただ、人気のドメイン(~.comなど)については、追加料金が掛かることもあるので注意が必要です。

※私の運営しているオリジナルWebサービス

サーバを契約したら、次は記事の投稿です。

このブログでは、WordPressを使っています。多分世界で一番メジャーなWebページの配信サービスです。

他にも、WixやStudioなどのサービスがありますが、個人的には、やはりWordPressがオススメです。

プラグインが豊富ですし、世の中の情報量としては圧倒的にWordPressが多いです。

ブログのデザインについては、あらかじてテンプレート化されている「テーマ」を使用するのが一般的です。

このブログでは、Swellというテンプレートテーマを使っています。

お値段は17,600円と少しお高いですが、買い切りですので、一度購入したらずっと使えます。複数サイトを持っている場合は複数のサイトで使っても問題ありません。ブログだけでなく、ホームページなどでも使えます。

実際、このブログと、私のやっている会社のWebサイトの両方で、このテーマを使用しています。

デザイン性とカスタマイズ性が両立されていて、簡単に見栄えのよいサイトに出来ます。

開発元が日本の会社なので、日本語の情報も非常に充実しているというのも特徴です。

このブログではテーマカラーをオレンジにしていますが、もちろんテーマカラーは自由に変更出来ます。

しっかりと本腰入れてブログ記事を書いてみたいと思った方には、テーマの購入もオススメです!

ブログを始めたけど誰も見てくれないんだが...

そういうもんです!

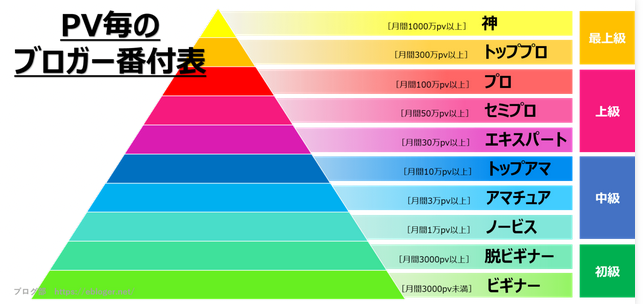

ブログのビュー数を増やすには、ひたすら書き続けて発信するしかありません。

記事をちょっと書いて発信したくらいでPV数は一切増えません、覚悟してください。

このブログは、いま大体月間1.5万PVあるのですが、最初の1年間は良くても月間300PVくらいしかありませんでした。1年以上記事を書き続けて、50個近い過去記事が出来てきたあたりで定期的にSNSで発信しつづけて、ようやくここまでビュー数が増えました。

また、最近は特に、Webサイトを巡るのではなく、AIを使って調べる人が増えてきているので、文字だけのブログであればなかなか見てもらえないでしょう。ビュー数を増やすには、画像や動画など、文字情報だけでは得られない情報を多く入れると良いと思います。

AIの学習に使われたら収益が発生する仕組みが出来たら嬉しいんですけどね。

また、Googleの検索経由(SEO)の流入は最初のうちはまったく見込めません。SNS等で発信して、ビュー数を増やさないと、Googleが拾ってくれません。

Googleに拾われ始めると、ようやくPV数が増えてくると思います。

ブログって儲かるの?

あえて最後にしましたが、お小遣い目的でブログを書くことをモチベーションにしているのであれば、オススメはしません。詳細な数値を書くと規約とかに引っかかりそうなので、ちょっとぼかして、収益を公開。

このブログの収益としては、以下の2つをメインにしています。

まず、Google AdSenseについては、1日の収益が20~30円くらいです。1ヶ月換算で800円くらい。

次に、Unityアセットストアのアフィリエイトが、1年間で約9000円。1ヶ月換算すると、750円

合わせて月1500円くらい。

サーバー代が毎月約1000円発生しているので、ブログ単体での収益は本当に微々たるものです...。

ただ、記事広告の掲載や、私の販売しているアセットの宣伝、ブログ経由でのお仕事の依頼もあったりするので、私の時給を0円とするなら、トータルでは多少のプラスになっているとは思います。アフィリエイト特化するような構成なら、もう少し収益になるかもしれません。

また、Google AdSenseについては、収益化の審査が通るまでに高いハードルがあります。

審査基準がこれまた明確になっておらず、多くの人を悩ましているのですが、このブログだと記事数としては50くらい、PV数としては月1000PVくらいのラインでようやく審査が通りました。

昨今は生成AIを使って乱雑な記事をとにかくたくさん作り、Googleの検索上位をジャックするようなサイトも増えてきました。真面目に(?)やるブログで収益化を目指すのは正直向かい風ではあります。

技術系の発信であれば、収益目的より、上記に書いてきたような、収益以外の別の目的をメインにブログを続けるのが良いと思います。

まとめ

以上、100記事投稿までのこのブログの軌跡でした。

記事を書き初めたうちは中々時間も掛かりますが、習慣になってくると文章を書くこと自体が楽しいものなってきます。

自分の知識を文章にまとめて発信するという行為は、メリットしかありません。ぜひブログ仲間が増えることを願っています!

それでは、素敵なゲーム制作ライフを!

コメント